ご訪問ありがとうございます✨

絵師ひでまさです😊

本日もご覧いただき、ありがとうございます😊✨

このホームページでは、歌舞伎の女性を中心に描いたイラストと共に、歌舞伎の演目を紹介していきます。

そして、私が描いた歌舞伎絵と共に、あらすじも交えて分かりやすく解説していきます😌

今回ご紹介するのは、歌舞伎舞踊・『二人袴』(ふたりばかま)です。

今日の絵は、世間知らずの男が、裕福な家に婿入りした話です。

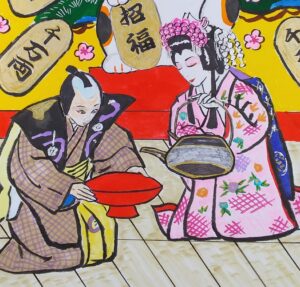

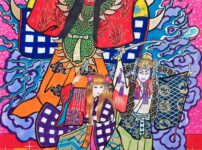

右馬之助(うまのすけ)と雛鶴(ひなづる)という女性が、盃を交わしている場面を描きました。

最後まで読んでいただけたら、嬉しいです😊

[toc]

演目名

歌舞伎舞踊

『二人袴』

(ふたりばかま)

(※クリックすると画像が拡大します)

あらすじ

狂言をもとにした松羽目舞踊。

2015年、尾上松也が新歌舞伎十八番に制定されている、『二人袴』を再構築した新作舞踊。

(※クリックすると画像が拡大します)

新歌舞伎十八番『二人袴』は、明治27年、東京歌舞伎座で初演。

作詞・福地桜痴、作曲・十三世杵屋六左衛門。

九世市川團十郎、五世市川新蔵、二世市川段四郎らが初演した。

(※クリックすると画像が拡大します)

祝いの場に袴を忘れた息子のために、しまいにはひとつの袴をふたつに裂いて取り繕うとするドタバタを描いた楽しい演目。

(※クリックすると画像が拡大します)

◇◇◇

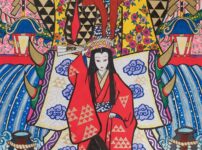

住吉の家では、娘の雛鶴(ひなづる)の夫となる右馬之助(うまのすけ)の婿入りを待ちわびていた。

(※クリックすると画像が拡大します)

一方、住吉の館へやってきた高砂尉兵衛は、息子が袴をはいていないことに門前で気づく。

仕方なく、尉兵衛の袴を交替ではいてひとりずつ挨拶に行くことにするが、住吉は親子そろって来るよう強く望む。

困り果てた高砂親子は、前後二つに裂いた袴をそれぞれ前掛けのようにあてて出る。

(※クリックすると画像が拡大します)

後ろが見えないように注意しながら、祝いの盃を交わしたものの、そうとは知らぬ住吉からさらに舞を所望され、悪戦苦闘。

(※クリックすると画像が拡大します)

とうとう後姿を見られてしまう。

恥じ入る高砂親子であったが、住吉家の者たちはめでたいことだと言ってかえって喜び、皆で二人を祝して舞い踊るのであった。

(※クリックすると画像が拡大します)

衣装メモ

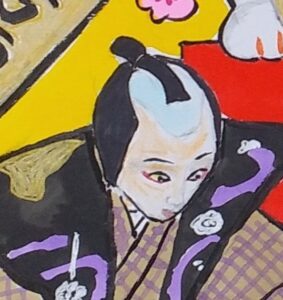

右馬之助は、茶系の着物です。黒に紫・金・銀の模様が入った裃(かみしも)を着ています。

そして、右馬之助の黄色い袴が半分裂けています(笑)

右馬之助はバレないように、恐る恐る雛鶴と盃を交わします。

(※クリックすると画像が拡大します)

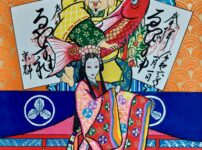

一方、雛鶴の衣装は、ピンク色の着物です。紫・オレンジ・水色の花が描かれています。

そして、ところどころに濃いピンク色の格子模様がデザインされています。

帯は青色で、頭にはピンク色と銀色の髪飾りを付けています。

(※クリックすると画像が拡大します)

雛鶴は、やかんを持ち、右馬之助に酒をついでいます。

(※クリックすると画像が拡大します)

二人は、盃を交わしています。

今回の表現ポイント

背景は、黄色い背景色に松を描きました。松は、緑一色ではなく、全体のバランスを考え青色を一部入れました。

そして、ところどころに梅の花も咲いています。

さらに、婿入りするという、お目出たい場面なので、《招き猫》を付けました(笑)

招き猫は、招福の文字が入った小判を持ち、右馬之助を見て笑っています。

そして舞台全体に、千万両の大判小判が降っています。

(※クリックすると画像が拡大します)

とても楽しい舞踊なので、明るい表現をイメージして全体を描きました。

今回は、歌舞伎舞踊・『二人袴』を紹介しました😊

今日も最後まで読んでいただき、

ありがとうございました😊✨

この作品にご興味のある方、又はご購入を希望される方は

お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

最近の記事